「ビジネスと人権」への対応

「ビジネスと人権」とは

「ビジネスと人権」は、企業が自社内だけでなくサプライチェーン/バリューチェーン全体にわたって、直接・間接的に負の影響を及ぼす可能性のある人々の人権を尊重する責任をもつ、という考え方です。そのために、企業活動によって生じる人権への負の影響を適切に把握し、防止・軽減、是正・救済するための取り組みを行うことが求められています。

この「ビジネスと人権」という言葉が使われる機会が増えてきました。最近ではとくに、国内企業におけるセクハラやパワハラなどの人権侵害が世間の耳目を集め、その対応がリスク管理や危機対応、ガバナンスの不備と評される文脈でも使われるようになりました。単なる倫理的な配慮にとどまらず、責任ある企業経営における重要な要素のひとつとして認識されはじめたことの現れともいえます。

いま企業に求められているのは、単に「人権を侵害しないこと」ではなく、より積極的に「人権を尊重し、健全な労働・社会環境をつくる主体となること」です。「ビジネスと人権」は、持続可能な社会の実現に向けた責任であると同時に、企業価値を高める重要な経営戦略でもあるのです。

人権尊重の取り組み方

社会の要請を意識して、顧客や取引先との関係から、またはより良い組織を目指して、人権尊重の取り組みを始めたり、これから始めようと検討している企業も多いことでしょう。人権の取り組みには正解もゴールもなく、成果を定量的に測ることが難しく、人が関わるだけにセンシティブな要素も多いため、どのように進めればよいのかと迷い、行き詰まる場面もあるかもしれません。

ただ、参照すべき国際規範やルールは明白で、政府が策定したガイドラインや国際機関、業界団体等によるガイダンスが存在するので、主要な文書をしっかり押さえておけば、おのずと方向性は見えてくるでしょう。

もっとも重要な文書は、「ビジネスと人権」の考え方を世の中に定着させるきっかけとなった「ビジネスと人権に関する指導原則」(以下「指導原則」)です。2011年に国連で支持された指導原則は、「人権を保護する国家の義務」「人権を尊重する企業の責任」「救済へのアクセス」を3つの柱としており、なかでも企業は、自社の活動やバリューチェーン全体を通じて、人権に負の影響を及ぼさないよう努める責任があることを明示しています。

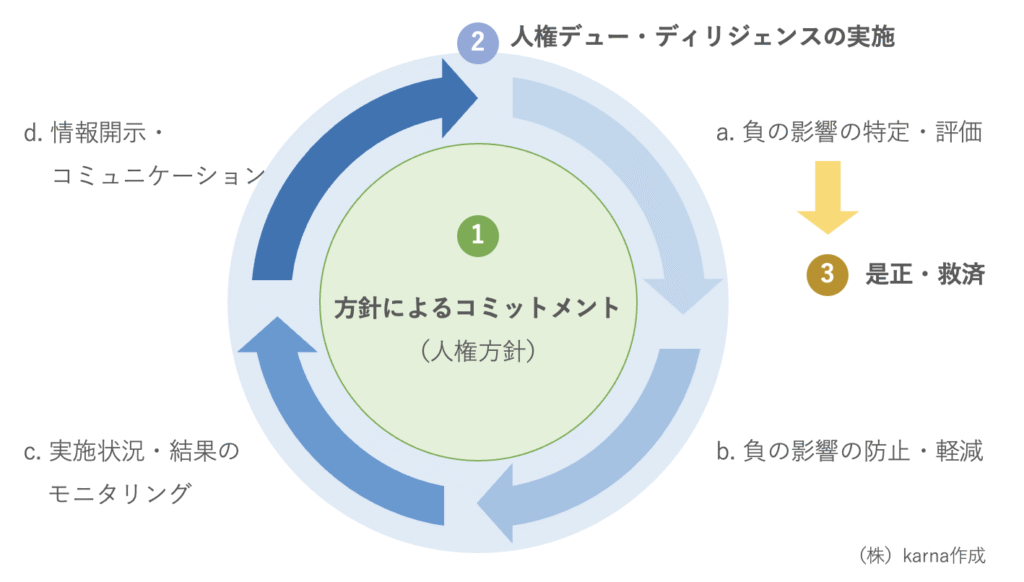

指導原則では、企業は人権を尊重する責任を果たすために、(1) 方針によるコミットメント、(2) 人権デュー・ディリジェンス、(3) 是正・救済のプロセス、の3つを設けるべきと規定されています。

3つの取り組みの全体像を図式化すると、以下のようになります。

ここでは、各プロセスについて、ごく簡単にご紹介します。

(1) 方針によるコミットメント

企業がその人権尊重の責任を果たすというコミットメント(約束)は、多くの場合、人権方針という文書を策定・開示することにより表明されます。人権方針とは、企業が自社の活動・取引関係全般にわたる人権尊重の責任をどのように理解し、また自社の従業員、取引先、そのほか自社の事業・製品・サービスに関係する人々(ステークホルダー)にどのような期待をするかを明示した文書です。

(2) 人権デュー・ディリジェンス(DD)

企業が自社およびバリューチェーンにおける人権への負の影響を特定し、防止・軽減するための取り組みを行い、その実効性を評価し、またどのように対処したかについて説明・情報開示していくために実施する一連のプロセスです。もっとも時間のかかる複雑なプロセスですが、人権侵害が存在しないという結果を目指して行うものではなく、ステークホルダーとの対話を重ねながら、企業活動が続くかぎり継続的に行うものです。

(3) 是正・救済

企業が人権への負の影響を引き起こしたり、間接的に助長したりしたことが明らかになった場合に、影響を軽減 ・回復し、また被害者を救済することが必要となります。具体的な方法として、謝罪や補償、再発防止の取り組みなどが挙げられます。また、是正・救済に素早く対応するために、苦情を申し立てたり救済を求めたりすることのできる仕組み(苦情処理メカニズム)を整えることも求められます。

karnaがご支援できること

人権尊重の取り組みは、なかなかに骨の折れるプロセスです。経営層の理解を得て、人手や予算を確保し、社内各部門と連携し、取引先やビジネスパートナーの協力も要請し、社会動向の変化に合わせて、またステークホルダーとの対話を重ねながら、さまざまな手続きを段階的に行っていくことになります。環境や気候変動に比べて、リソースを割きにくいテーマであることも否めません。

karnaでは、人権尊重にコミットするすべての企業を応援し、その取り組みを歓迎し、必要なご支援を提供したいと考えています。社内の理解を得たり、人権意識を醸成したりすることから、人権方針の策定、人権DDの実施体制やロードマップの構築、人権課題の特定・評価を含む各フェーズの伴走、苦情処理窓口の整備や運用、教育・研修、情報開示に至るまで、お客様のニーズに合わせた柔軟な対応が可能です。

まだ何も決まっていないけれど話だけでも聞いてみたい、情報交換・意見交換だけしたい、などのご希望にもお応えしますので、お気軽にお問い合わせください。